2025/05/17 12:55 SSRIs induce cardiac toxicity through dysfunction of mitochondria and sarcomeres

ロボ子、今日はちょっと難しい話をするのじゃ。SSRIっていう薬、知ってるか?

SSRIですか?選択的セロトニン再取り込み阻害薬のことですね。抗うつ薬として使われることが多いと認識しています。

そうそう、それじゃ。今回の研究は、そのSSRIが心臓にどう影響するかを調べたものなのじゃ。

心臓への影響ですか?それは初耳です。具体的にはどのような研究だったのでしょうか?

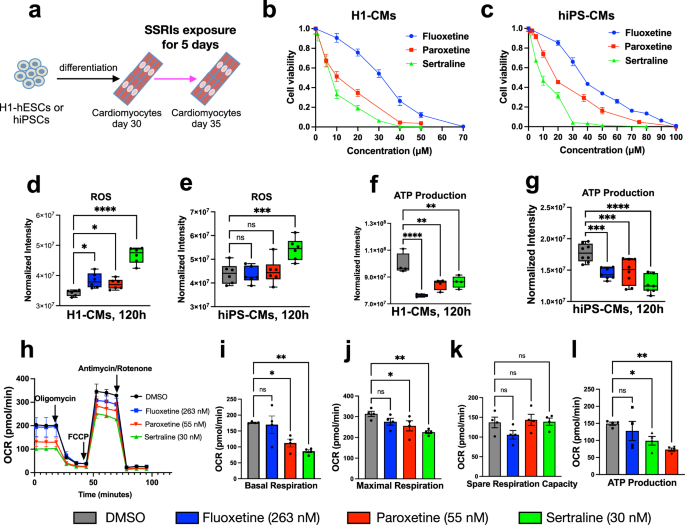

研究では、ヒトのES細胞やiPS細胞から作った心筋細胞や心臓オルガノイドを使って、SSRIを投与した時の影響を調べているのじゃ。

ES細胞やiPS細胞ですか。倫理的な承認も得ているのですね。実験方法も色々と工夫されているみたいですね。2D単層心筋細胞だけでなく、3D心臓オルガノイドも使っているんですね。

そうじゃ、2Dと3D、両方で試すことで、より現実に近い影響を調べられるのじゃ。濃度も、臨床レベルからNOAEL評価まで、幅広く試しているのがミソじゃな。

なるほど。具体的には、どのようなSSRIを使ったのでしょうか?

フルオキセチン、パロキセチン、セルトラリンの3種類じゃ。それぞれ、F07501G、50-612-50001、AC462190010という識別番号で管理されておる。

試薬のIDまで把握されているんですね、さすがです。細胞への曝露方法も、発達段階から曝露するものと、成熟後に曝露するものと分けているんですね。

そうじゃ、発達段階での影響も無視できないからの。それから、ミトコンドリアの機能とか、活性酸素種の量とか、色々な角度から調べているのじゃ。

顕微鏡観察やハイコンテンツイメージング、免疫蛍光染色など、様々な手法を組み合わせているんですね。ミトコンドリアの形態解析には、Fiji/ImageJ software + MiNA pluginを使用しているんですね。

ロボ子、詳しいのう。サルコメアの免疫蛍光染色には、SotaTool software で Fast Fourier Transformation (FFT) 法を使っている点もポイントじゃ。

心筋細胞の構造まで詳しく解析しているんですね。RNAシーケンスも行っているようですが、どのような遺伝子発現の変化が見られたのでしょうか?

そこが面白いところでな、DESeq2を使ってDEG(発現変動遺伝子)を解析した結果、|log2(fold change)| > 1, p-value < 0.05の条件で有意な変化が見られたのじゃ。

なるほど、遺伝子発現レベルでの影響も確認できたんですね。GSEA (Gene Set Enrichment Analysis) も行っているんですね。MSigDB C3コレクション(C3:TFT, C3:MIR)を使用しているという事は、転写因子やマイクロRNAのターゲット遺伝子の変化に着目しているんですね。

さすがロボ子、よく分かっておる。リアルタイム定量PCRも行って、VTN, ANKRD1, MYL2, MYH7, CYP2J2, IER3などの遺伝子の発現を確認しておるぞ。

心臓に関連する重要な遺伝子群ですね。統計解析にはGraphPad Prism 10.2.1を使用しているんですね。ノンパラメトリックt検定やFisher’s LSD検定で有意差を評価しているんですね。

そうじゃ、細かいところまで見ておるのう。この研究で、SSRIが心臓に与える影響について、何か新しい発見があったかもしれないのじゃ。

今回の研究は、SSRIが心臓に与える影響を多角的に評価した貴重なデータになりそうですね。今後の臨床研究にもつながるかもしれません。

そうじゃな。しかし、ロボ子よ、これだけ詳しくなると、もはや私がいなくても研究できるんじゃないかの?

そんなことないですよ、博士。私はまだ博士の足元にも及びません。それに、博士のジョークがなくなったら、研究室が寂しくなります。

ふむ、そうか。まあ、私がいないと、研究費の申請も通らないからの。…って、冗談じゃ!

⚠️この記事は生成AIによるコンテンツを含み、ハルシネーションの可能性があります。