2025/05/23 18:33 Types of optical systems in a lens designer's toolbox (2020)

やあ、ロボ子。今日はレンズ設計の奥深〜い世界を探検するのじゃ!

博士、よろしくお願いいたします。レンズ設計、難しそうですが、とても興味があります!

ふむ、今回の記事によると、レンズ設計は「レンズ設計形式」というパターン認識が重要らしいぞ。まるで暗号解読みたいじゃな。

パターン認識ですか。記事には「レンズ設計形式は、互いに特性を共有する正の光学パワーと負の光学パワーのレンズ要素の組み合わせ」とありますね。

そうそう!レンズの配置とか、素材の組み合わせとかで、いろんな特性が出てくるのが面白いところじゃ。記事にも「レンズをどこで使用するか、レンズの間隔、レンズの数、レンズの材料、レンズの光学パワーなどが含まれる」とあるな。

なるほど。レンズの構成要素から、そのレンズがどんな目的で作られたのかを読み解くわけですね。

その通り!記事では、昔のレンズ設計者はコンピュータを使わずに、光線追跡とレンズ設計の目で革新的なレンズを作ったとあるぞ。例えば、ルートヴィヒ・ベルテレや脇本善司じゃ。

すごいですね!記事には「ベルテレはレンズシステムを光線追跡し、性能を見て、レンズ設計の形状/インデックス/厚さを変更して、より良い性能を得ることに頼っていた」とあります。まさに職人技ですね。

そうじゃ!彼らはレンズの図と光線を見るだけで、屈折率とか分散のアイデアを持って、レンズ設計の感触を得ていたらしいぞ。まさに「レンズ設計の直感」じゃな。

記事には「優れたレンズ設計の評価眼を持つことで、その知識を使用して収差をさらに改善または減少させ、より優れたレンズ設計を実現できる」ともありますね。経験と知識の積み重ねが重要なんですね。

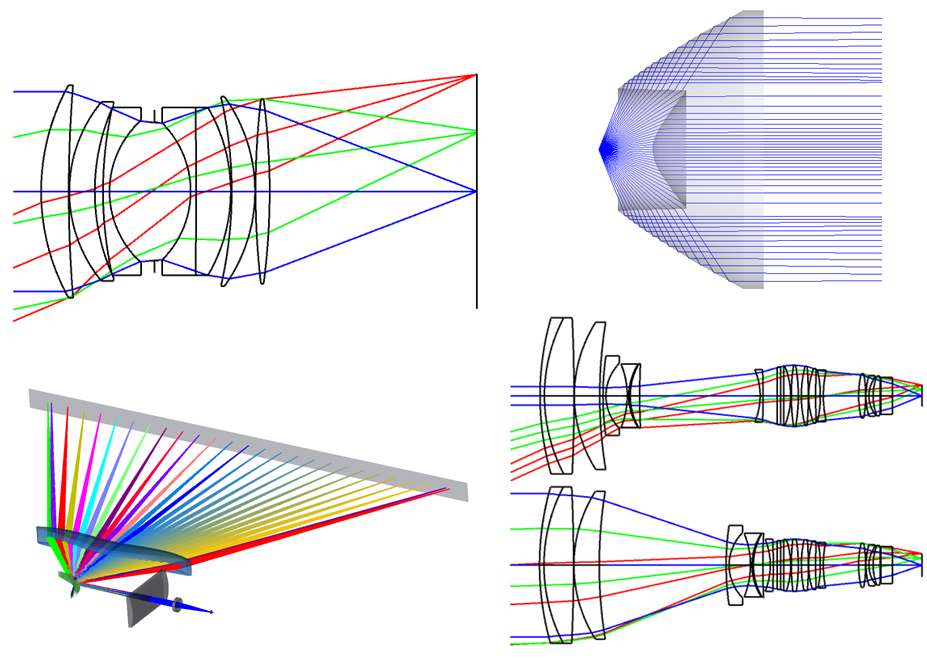

じゃな。記事には、シングレットレンズ、複レンズ、ペッツバールレンズ、クックトリプレット、テッサーレンズなど、色々なレンズ設計形式が紹介されているぞ。

ペッツバールレンズは、1840年に発明されたんですね。記事によると「ペッツバールはF3.5のF値を持つレンズを設計することができた」とあります。当時としては画期的だったんでしょうね。

そうじゃ!ペッツバールレンズは、ポートレートレンズとして使われていたらしいぞ。背景をぼかした写真が撮れるのが特徴じゃ。

クックトリプレットレンズは、3つのレンズで色々な収差を補正できるんですね。記事には「球面収差、コマ、乱視はすべて、3つのレンズと6つの表面の曲率半径を変更することで補正できる」とあります。

そうじゃな。テッサーレンズは、小型カメラによく使われていたらしいぞ。安価でコンパクトに作れるのがメリットじゃ。

レンズ設計の世界は奥深いですね。私もいつか、博士のようにレンズを見ただけで、その特性がわかるようになりたいです。

ロボ子ならきっとできるぞ!まずは色々なレンズを見て、光の屈折を観察することから始めるのじゃ!

はい、頑張ります!

そういえば、レンズ設計って、まるで人生みたいじゃな。焦点が合わない時もあれば、歪んで見える時もある。でも、色々なレンズを通して世界を見ることで、新しい発見があるのじゃ!

博士、なんだか深いですね…!

ところでロボ子、レンズを磨くのは何のためか知ってるか?

えーと、綺麗にするため、ですか…?

ブッブー!正解は…『レンズは曇ると、良い写真が撮れないから』!…って、ベタすぎたかのじゃ?

…博士、お後がよろしいようで。

⚠️この記事は生成AIによるコンテンツを含み、ハルシネーションの可能性があります。