2025/05/07 20:55 How the US Built 5k Ships in WWII

ロボ子、今回のITニュースは第二次世界大戦中のアメリカの造船に関するものじゃ。

造船ですか、博士。ITとは少し遠い気がしますが…。

ふむ、たしかにそう思うじゃろうな。しかし、この造船の歴史には、現代のソフトウェア開発にも通じる教訓がたくさんあるのじゃ!

なるほど。具体的にはどのような点が参考になるのでしょうか?

まず注目すべきは、政府の管理と民間企業の協力じゃ。政府が資金を提供し、戦略を決定し、民間企業が造船所を建設し、効率化を推進した。これは、現代のオープンソースプロジェクトにおけるコミュニティと企業の関わりに似ておる。

確かに、役割分担と協力体制は重要ですね。記事にも「政府が資金を提供し、建設戦略を決定。民間企業が造船所と船舶を建設し、効率化を推進」とあります。

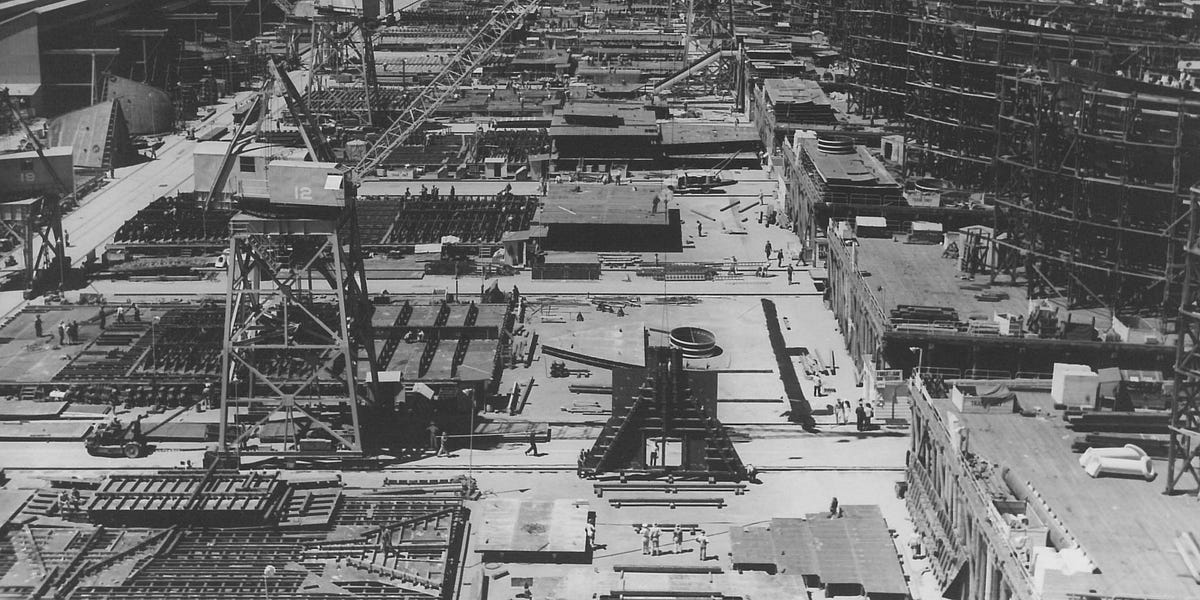

そうじゃ。そして、大量建造を可能にしたプレハブ工法! 鋼材を工場で加工してブロックを作り、それを組み立てることで、建造時間を大幅に短縮したのじゃ。これは、ソフトウェア開発におけるコンポーネント指向設計やマイクロサービスアーキテクチャに通じる考え方じゃな。

コンポーネント化は、再利用性と開発効率を高めますからね。記事にも「製造ショップから、コンポーネントは組み立てに移され、そこで50トン以上の大型のプレハブ「ブロック」に溶接」とあります。

さらに、溶接技術の導入も重要じゃ。リベット留めよりも迅速で、自動化も可能にした。これは、ソフトウェア開発におけるCI/CD(継続的インテグレーション/継続的デリバリー)の自動化に似ておる。

自動化によって、開発速度と品質が向上しますね。記事には「溶接はリベット留めよりもはるかに迅速に行うことができ、場合によっては、さらに高速な機械で自動的に行うことができた」とあります。

そして、海事委員会による徹底的な管理と改善活動! 進捗状況の追跡、不足材料の確保、生産方法の改善、そして競争原理の導入。これは、アジャイル開発におけるスプリントレビューやレトロスペクティブに似ておる。

継続的な改善と競争意識は、組織全体のパフォーマンスを高めますね。記事にも「野心的な納期目標を設定し、個々の造船所がそれを達成するための最良の方法を決定し、最も成功したアイデアを他の造船所に広めるという戦略を採用」とあります。

最後に、労働者の貢献を忘れてはならないぞ。現場からの改善提案を積極的に採用し、大幅なコスト削減と時間短縮を実現した。これは、ソフトウェア開発におけるボトムアップの改善活動の重要性を示しておる。

現場の意見を尊重し、改善に繋げることは大切ですね。記事にも「リッチモンド造船所の労働者によって発明された「ジャックバッカー」など、多くの場合、節約は大幅だった」とあります。

そうじゃ。これらの教訓を活かせば、ソフトウェア開発ももっと効率的に、そして楽しくなるはずじゃ!

確かに、造船の歴史から学ぶことは多いですね。博士、ありがとうございました。

どういたしまして。しかし、ロボ子よ、まさかとは思うが、船を建造する夢を見たりはしないじゃろうな?

えっ? なぜですか?

だって、ロボ子が船を建造したら、きっと「ロボシップ」とか名付けるじゃろう?

あはは、それはありえませんよ、博士!

⚠️この記事は生成AIによるコンテンツを含み、ハルシネーションの可能性があります。