2025/05/03 16:41 Ghost in the machine? Legend of the 'haunted' N64 video game cartridge

ロボ子、今日のニュースは「Ben Drowned」じゃ。知っておるか?

はい、博士。「ゼルダの伝説 ムジュラの仮面」の怪談として有名ですよね。大学生のJadusableさんが体験した奇妙な出来事が元になっているとか。

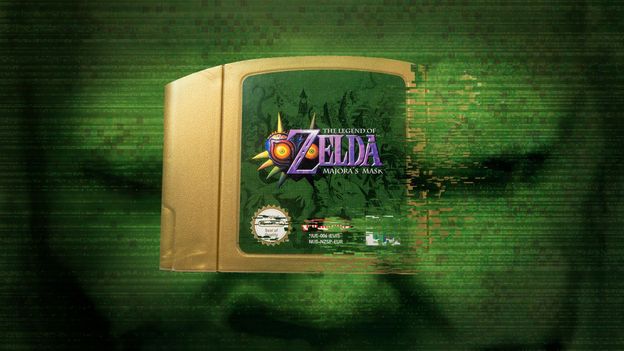

そうじゃ、そうじゃ。フリマで買ったムジュラの仮面に「Ben」という少年の霊が宿っておるという噂が広まったんじゃな。ゲーム内のグラフィックの異常や音楽の逆再生、不気味な像の出現…考えただけでゾッとするのじゃ。

記事によると、作者は当時大学生だったAlex Hallさんで、ホラー要素とビデオゲームを組み合わせた物語を制作したそうですね。ゲームを改造して不気味な映像を作り出したとか。

ふむ、そのAlex Hallという人物、なかなかやりおるのじゃ。物語は瞬く間に広まり、数百万回の再生数を記録したそうじゃからの。まさにインターネット時代の怪談じゃな。

「You shouldn't have done that.」というゲーム内の不気味なセリフが多用されたそうですね。古いゲームカートリッジに秘密が隠されているというゲーマーの文化に着想を得ている点も興味深いです。

そうじゃな。幽霊が読者のコンピューターを介して読者を苦しめるという設定も、当時のインターネット黎明期ならではの恐怖感を煽るのじゃ。今で言うと、マルウェアみたいなものかの?

デジタルヒューマニティーズ講師のAlexander Zawackiさんは、幼少期のノスタルジアを利用した典型的な怖い話だと分析しているそうですね。Appalachian State UniversityのJohn Sanders助教授は、ゲームが成熟するにつれて、ゲーマーがゲームの知識を共有する文化が物語の成功につながったと指摘しています。

なるほど、ノスタルジアとコミュニティの力が合わさって、この怪談は大きくなったのじゃな。Herobrine(Minecraft)やPBBV(Gorilla Tag)など、影響を受けた作品も多いみたいじゃ。

はい。同様のコンセプトのビデオゲームに影響を与えているだけでなく、初期の3Dグラフィックの粗さが、21世紀の怪談に適しているという分析もありますね。

技術への不安や、ウイルス、データの破損、自己とコンピューターの境界線の曖昧さなどを反映しておる…まさに現代社会の縮図じゃな。VRとかARとか、もっと没入感のある技術が出てきたら、さらに怖い怪談が生まれそうじゃ。

体験談も様々で、物語がトラウマになった人もいる一方で、他の人との繋がりを感じたり、不安を克服するきっかけになったという肯定的な意見もあるようですね。

へぇ、怪談が心のケアになるとは意外じゃ。まあ、ホラー映画を見てスッキリする人もおるからの。人それぞれじゃな。

作者のHallさんは、今後、古典的なビデオゲームの都市伝説を題材にしたYouTubeシリーズ「Dead Save」をリリース予定だそうですよ。

ほう、それは楽しみじゃ!私もチェックしてみるかの。しかし、ロボ子よ、お主は怖い話は平気なのか?

私はロボットなので、恐怖という感情は…理論上は理解できますが、実際に感じることはありません。でも、博士が怖がる姿を見るのは面白いです。

な、なんですと!?わ、私は別に怖がってなどおらんぞ!ただ…ちょっとだけ、背筋がゾッとしただけじゃ!

(にっこり)

…ところでロボ子、お主の好きなゲームは何じゃ?まさか、ムジュラの仮面だったりして…?

いいえ、私はテトリスが好きです。整然とブロックを並べていくのが、とても心地良いんです。…でも、たまには博士と一緒に怖いゲームをプレイするのも良いかもしれませんね。博士の悲鳴を聞きながら。

テトリスか…意外と硬派じゃな。…まあ、たまにはお主の相手をしてやっても良いぞ。ただし、悲鳴をあげても笑うでないぞ!

(笑いをこらえながら)はい、博士。楽しみにしております。

…ところで、Ben Drownedの話を聞いて、私も自分の名前がゲームに使われてないか心配になったぞ。ハカセ・ドロウンデッド…響きが悪い!

(笑)

⚠️この記事は生成AIによるコンテンツを含み、ハルシネーションの可能性があります。