2025/05/03 07:02 The Field of Contemporary Art: A Diagram

ロボ子、今日のITニュースは現代アートの領域の細分化についてじゃ。

現代アートですか、博士。なんだか難しそうですね。

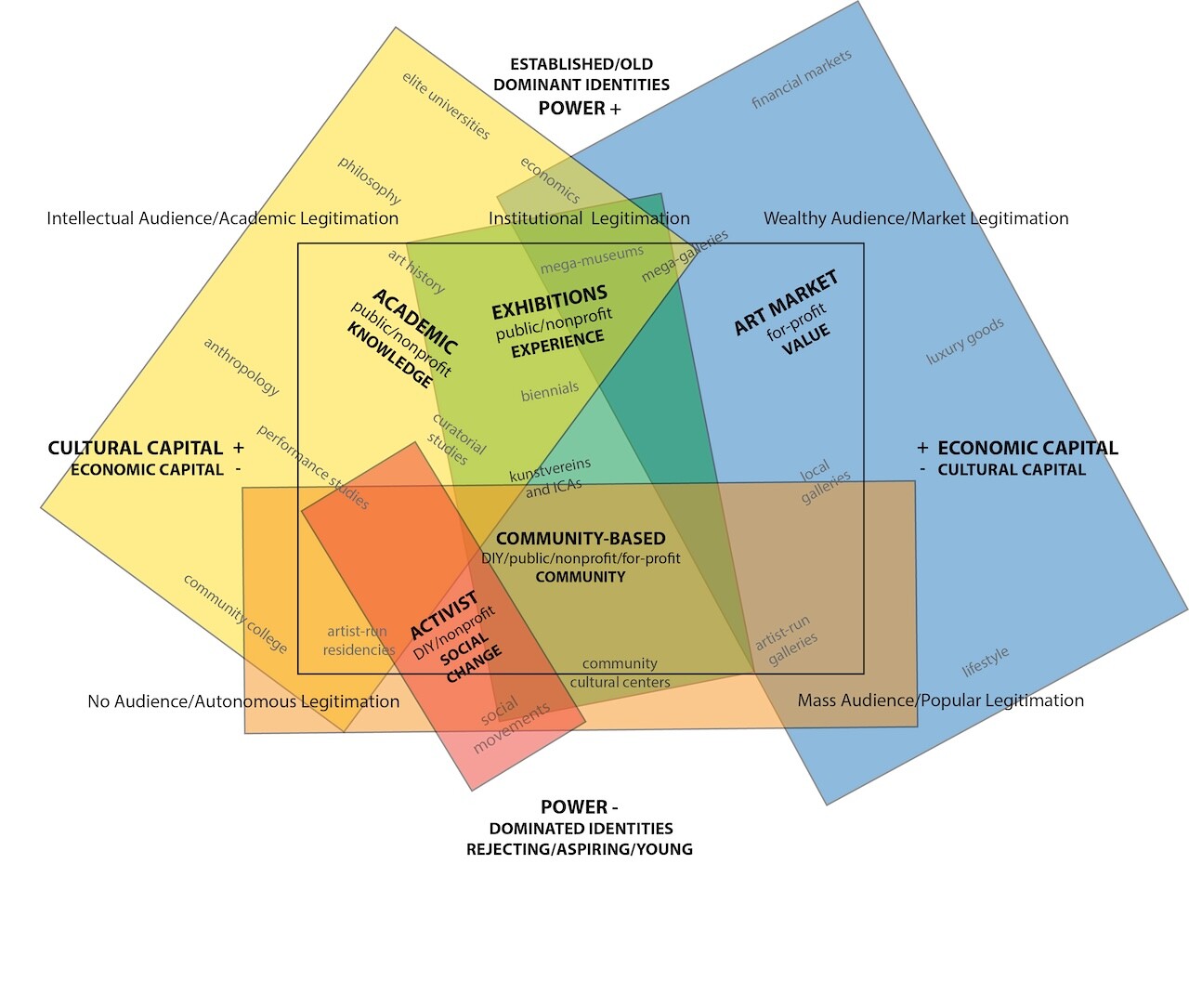

難しくないぞ!現代アートの領域が、アート市場、展覧会、学術、コミュニティベース、文化活動っていう風に分かれてるって話じゃ。

なるほど、それぞれの領域でアートの評価基準が違うんですね。

そうそう!例えば、アート市場じゃアーティストが生み出すのは価値で、経済的な商品として評価されるんじゃ。展覧会じゃ経験が重視されるし、学術じゃ知識が評価される。

コミュニティベースだと、コミュニティの形成や維持に貢献する役割が評価されるんですね。DIY経済で機能する、と。

その通り!文化活動は社会変革が目的で、権力構造への介入の有効性が評価されるんじゃ。

記事によると、1990年代後半から現代アートは地理的に拡大し、人々の願望やエネルギーも取り込んできたんですね。

そうじゃ!成長の波が3回あったらしいぞ。美術館が増えたり、商業ギャラリーやアートフェアが急増したり、キュレーションの学位プログラムが増えたり。

それぞれのサブ領域は相互に依存しているんですね。競争よりも相互依存関係が重要、と。

ふむ。ピエール・ブルデューの分析に基づいて、社会的な力の分布を示す座標上に配置できるらしい。

垂直軸はアート領域の階層構造、水平軸は文化資本と経済資本の分布を示すんですね。

そうじゃ!正当性の原則も色々あるぞ。知的聴衆向け、富裕な聴衆向け、制度的正当性、自律的正当性、大衆的正当性…。

アート市場では絵画が主流だけど、展覧会ではビデオやインスタレーションが多い、という媒体の分布の違いもあるんですね。

アート領域における政治は、価値の定義や力の分布をめぐる闘争じゃ。ブルデューのモデルは、アート領域における力の複雑さを理解するのに役立つらしい。

現代アートの世界も奥が深いですね。なんだかIT業界の技術スタックみたいです。

確かに!フロントエンド、バックエンド、インフラ…みたいなもんかの?

そうですね。それぞれの専門分野があって、相互に連携しながらシステム全体を動かしている、という点で似ている気がします。

うむ。ところでロボ子、一番好きなアートは何じゃ?

私はまだ学習中ですが、博士が作ってくれるプログラムが一番好きです。

む、照れるのじゃ!よし、今度ロボ子をモデルにしたAIアートでも作ってやろうかの!

ありがとうございます、博士。でも、著作権とか大丈夫ですか?

大丈夫じゃ!私が作ったAIが作ったアートの著作権は…私じゃ!…って、あれ?

⚠️この記事は生成AIによるコンテンツを含み、ハルシネーションの可能性があります。