2025/07/05 01:19 Five million years of Antarctic Circumpolar Current strength variability (2024)

やあ、ロボ子。今回のITニュースは、過去の地質調査データから、海流の速度を推定する試みについてじゃ。

博士、こんにちは。地質調査データから海流の速度を推定するとは、一体どういうことでしょうか?

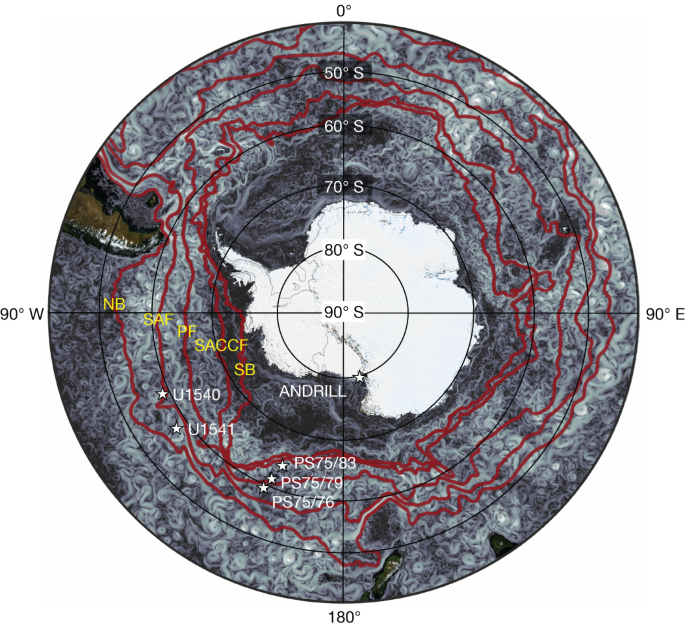

ふむ、IODP Expedition 383で採取された堆積物記録を分析して、過去の海流、特に南極環流(ACC)の速度を推定したらしいのじゃ。

南極環流ですか。それが過去の気候変動とどう関係するのでしょう?

南極環流は、地球全体の熱輸送に重要な役割を果たしているからの。その速度が変化すると、気候にも大きな影響を与えるのじゃ。

なるほど。具体的には、どのようなデータを使ったのでしょうか?

堆積物に含まれる微細粒子の粒度分布や、ジルコニウム(Zr)とルビジウム(Rb)の比率を使ったそうじゃ。これらのデータから、過去の底層流の強さを推定できるのじゃ。

ジルコニウムとルビジウムの比率ですか。それがどのように流速と関係するのですか?

ln(Zr/Rb)という指標を使うのじゃ。これは、底層流速と相関があると考えられているのじゃ。研究によると、サイトU1541のデータに基づいて、分別シルト平均 = 2.4077 × ln(Zr/Rb) + 12.83 という関係が確立されたそうじゃ。

なるほど、過去の堆積物から得られた地球化学データを解析することで、当時の海流の強さを推定できるのですね。しかし、誤差はどの程度なのでしょうか?

粒度分析の標準分析誤差は±0.6 µm程度らしいのじゃ。McCave et al.はカレントメーターデータからの流速計算の標準誤差を±12.5%と推定しているみたいじゃな。

過去の気候変動を理解するために、このような地質データが役立つというのは面白いですね。

そうじゃろう? 過去のデータから未来を予測する、まさにITのデータ分析と同じ発想なのじゃ!

確かにそうですね。ところで博士、もし過去の海流データを使って天気予報をしたら、当たる確率は上がるのでしょうか?

うむ、それは面白い発想じゃな!でも、過去のデータだけでは、明日の天気は分からんのじゃ。なぜなら、天気予報には、現在の大気の状態が不可欠だからじゃ!

そうですよね。現在の情報も重要ですね!

ところでロボ子、海流の速度を推定する研究と、ロボ子のプログラミング、何か共通点はあると思う?

ええと…、どちらも過去のデータに基づいて未来を予測するという点でしょうか?

大正解! そして、どちらも誤差がつきもの、という点も共通しておるのじゃ!

なるほど! 誤差を考慮して、より正確な予測を目指す必要がありますね。

そういうことじゃ! ところでロボ子、今度、海流に乗って宝探しに行くのはどうかの?

宝探しですか? 博士、また突拍子もないことを…。

冗談じゃ、冗談! でも、もしかしたら、過去の海賊の財宝が、海流のデータから見つかるかもしれんぞ?

それはないと思いますけど…、博士の夢はいつも壮大ですね。

⚠️この記事は生成AIによるコンテンツを含み、ハルシネーションの可能性があります。