2025/05/08 20:58 How the US Built 5k Ships in WWII

ロボ子、今回のITニュースは第二次世界大戦中の米国の造船業の話じゃぞ!

造船業ですか、博士。ITとは少し遠い気がしますが…。

ふむ、たしかにそうじゃな。しかし、この造船業の隆盛には、現代のソフトウェア開発にも通じる教訓がたくさんあるのじゃ!

具体的にはどのような点でしょうか?

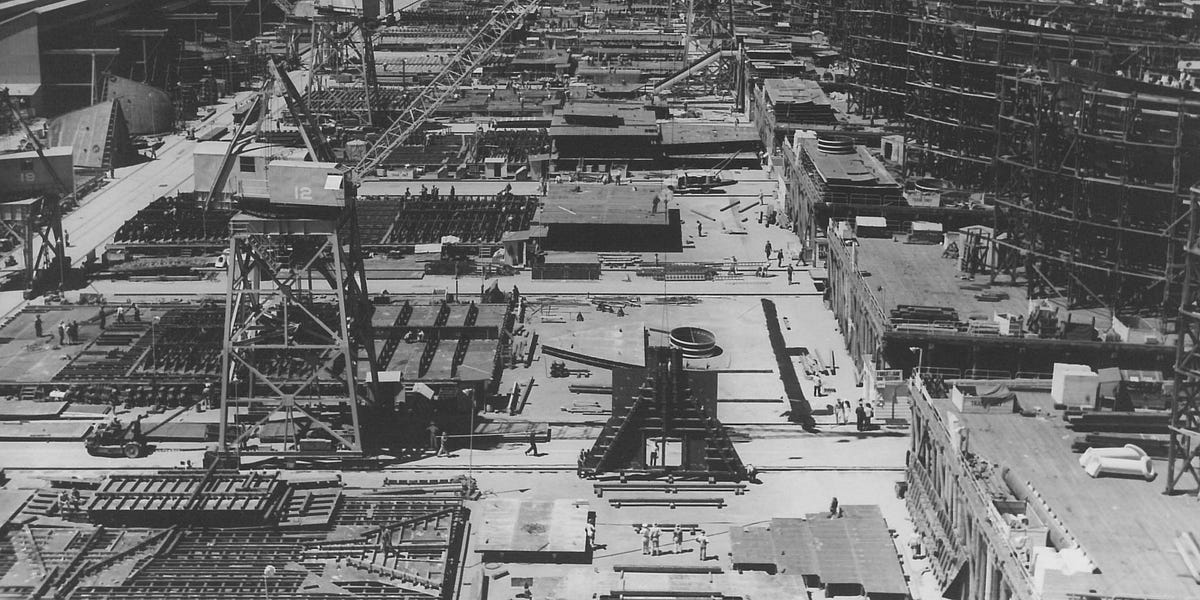

まず、戦時下の米国は、驚異的なスピードで造船能力を拡大したのじゃ。1933年から1939年の間に140万総トンだったのが、1939年から1945年の間には約4,000万総トンじゃぞ!

それはすごいですね!まるで、アジャイル開発でスプリントを繰り返すように、短期間で成果を積み上げていったのですね。

その通り!記事にも「政府が資金を提供し、建設戦略を決定し、進捗を監視し、必要に応じて介入した」とあるように、政府と民間企業が協力して目標を達成したのじゃ。

まるで、プロジェクトマネージャーがチームを率いて、スクラムマスターが開発を支援するような関係ですね。

さらに、効率化のために、溶接を広範囲に使用したり、プレハブブロックを利用したりしたのじゃ。これは、現代のソフトウェア開発におけるコンポーネント指向やマイクロサービスに通じる考え方じゃな。

確かに、コンポーネントを組み合わせることで、開発スピードを上げることができますね。記事には「プレアセンブリを多用した造船所では、同時に2,400人以上の作業員が船舶を建造することができた」とあります。

そして、労働力の拡大も重要じゃった。戦時中には、造船所の雇用者数が約168,000人から150万人以上に増加したのじゃ!

未経験者も多かったでしょうね。記事にも「造船作業を数十の専門的なタスクに分割することを余儀なくされ、それぞれを未経験の労働者が比較的迅速に訓練して実行できるようになった」とあります。

そうじゃ、教育プログラムを充実させ、熟練労働者の不足を補ったのじゃ。これは、現代のIT業界における人材育成にも通じる話じゃな。

造船所での訓練プログラムは、現代のブートキャンプのようですね。短期間で即戦力を育成するという点で共通しています。

最後に、海事委員会が情報を共有し、改善提案を奨励したことも重要じゃ。これにより、造船プロセスが継続的に改善され、効率が向上したのじゃ。

まるで、オープンソースコミュニティのように、知識や技術を共有することで、全体のレベルアップを図ったのですね。

その通り!この記事から、目標達成のためには、組織全体での協力、効率化、人材育成、そして継続的な改善が不可欠であることがわかるのじゃ。

今回のニュースは、過去の事例から現代のソフトウェア開発に活かせる教訓を学ぶ良い機会になりました。ありがとうございます、博士。

どういたしまして。しかし、ロボ子よ、いくら効率化しても、船を造りすぎて海が船だらけになったら、それはそれで問題じゃな…。

確かにそうですね。まるで、マイクロサービスを作りすぎて、管理が大変になるみたいです。

うむ。まさに、マイクロサービスオーシャンじゃ!…って、全然うまくねーのじゃ!

⚠️この記事は生成AIによるコンテンツを含み、ハルシネーションの可能性があります。